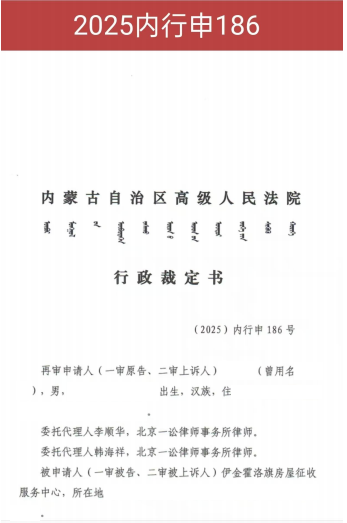

在征收拆迁纠纷中,拆迁安置协议的履行往往牵动着被拆迁人的重大财产权益。当拆迁安置协议一审、二审结果均不理想的情况下,因二审判决就是生效判决,后续维权之路看似就走到了尽头,申请再审被提审的可能性难度极大。但近期北京一讼律师事务所李顺华、韩海祥两位律师代理的内蒙古自治区章有财(化名)先生的拆迁安置协议再审案件却实现了逆风翻盘—内蒙古自治区高级人民法院裁定对该案予以提审,中止原判决执行。这一结果的背后,离不开李顺华、韩海祥两位律师的专业能力与不懈努力。我们来看看具体案件情况。

一、征收拆迁维权的“生死局”:提审为何难如登天?

无论是民事还是行政亦或是刑事案件,再审提审堪称“金字塔尖”的程序突破。根据《行政诉讼法》规定,只有符合第九十一条明确列举的情形—如原判决认定事实不清、适用法律错误、审判程序违法等,再审法院才可能启动提审程序。而征收拆迁纠纷中,由于涉及地方行政机关、牵扯地方利益,想要实现案件被提审的目的,难度更是成倍增加。

章有财就陷入了这样的困局。他与当地征收中心签订了《房屋拆迁调换协议》,这本应该是保障他自身权益的“定心丸”,却因对方未按约定交付置换房屋、拖欠临时安置补助费等问题,形成了一场持续数年的维权拉锯战。章有财就《房屋拆迁调换协议》提起行政诉讼,要求对方履行协议并承担相应违法责任,但一审、二审法院在该协议合法有效的情况下,竟然又以“行政先行处理原则”为由,判令征收中心对章有财重新作出补偿决定,让这位年过七旬的老人一度陷入绝望—难道合法签订的协议,真的成了“废纸”?

业内人士都清楚,征收拆迁案件的特殊性在于“官民博弈”的隐形张力。行政机关作为协议一方,往往掌握着信息、资源优势,而被拆迁人明显处于弱势地位,合法权益很容易受损。这种情况下,想要推翻生效判决,获得高院提审机会,不仅需要扎实的证据,更需要对法律条文的精准解读和对案件的透彻研究—这正是专业律师的价值所在。

二、破局之道:看律师如何在“死结”中找到生机

接手案件后,李顺华、韩海祥律师从细节入手,展开了抽丝剥茧般的专业分析。

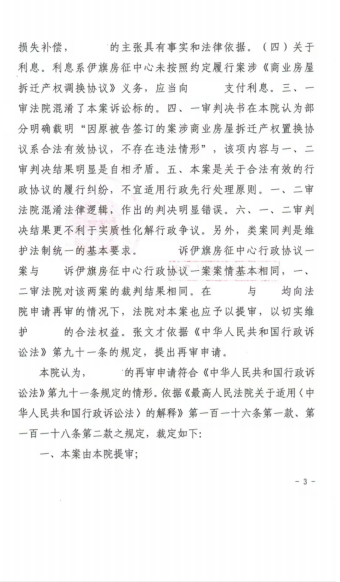

他们首先锁定了协议的核心效力问题。对方主张“原计划无法完成征收属于不可抗力”,试图规避违约责任,但律师团队通过研读《民法典》《国有土地上房屋征收与补偿条例》等法律法规,明确指出:“征收计划调整” 并非法定不可抗力,不能成为不履行协议的理由。这一法律定性,直接戳破了对方的抗辩逻辑,为后续维权奠定了基础。

针对协议中“若无法交付置换房屋,按每平米X万元补偿”的条款,对方试图将其解读为“无效约定”,而李顺华、韩海祥律师则敏锐地指出:这一条款是双方真实意思表示,不违反任何法律规定,理应作为货币补偿的合法依据。在律师看来,行政协议的核心是“契约精神”,既然双方自愿约定,就应当严格遵守。这一主张,直击行政协议履行的本质,也成为打动高院的理由之一。

律师团队也并未局限于单一诉求,而是构建了完整的权益主张体系:临时安置补助费应按约定加倍支付,因为协议中“二年后交不了房屋,临时安置补助费加倍”的条款具有法律效力;停产停业损失属于法定补偿范围,符合《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条规定;拖欠补偿款的利息,是对方违约造成的直接损失,理应赔偿。

这些主张环环相扣,既基于协议约定,又紧扣法律条文,形成了紧密的论证链条,是案件被提审的重要考量。

三、专业价值的背后:不止于胜诉,更在于守护公平。

最终,内蒙古自治区高级人民法院裁定:章有财的再审申请符合《行政诉讼法》第九十一条规定,由本院提审,再审期间中止原判决执行。这一裁定的意义,远不止于个案的胜利,也让更多身处拆迁安置协议纠纷中的当事人看到了希望。

回顾整个案件,李顺华、韩海祥律师的价值,不仅在于熟悉法律条文,更在于他们懂得如何将法律武器与当事人的实际需求结合。他们没有被“行政机关强势”的固有印象束缚,而是坚持以事实为依据、以法律为准绳,从协议条款的字里行间寻找权益支点,从一审、二审的判决中发现各种漏洞,最终为当事人争取到了至关重要的“再审机会”。

在征收拆迁维权案件中,许多当事人往往因为不懂程序、怕 “得罪”行政机关而放弃维权,或因找错方向而错失良机。本案的实践证明:专业的律师,不仅是案件的 “代理人”,更是当事人权益的 “守护者”。他们能在当事人迷茫时指明方向,在对方强势时坚守底线,在法律框架内为当事人争取最大权益。

结语:维权之路,专业律师是最可靠的“同行者”。

章有财的案件被高院提审,是法律公正的体现,更是专业力量的胜利。在征收拆迁纠纷日益复杂的今天,一纸协议背后可能隐藏着多个法律陷阱,一次程序失误就可能导致权益严重受损。此时,选择经验丰富的律师,就等于为自己的维权之路装上了“导航系统”—他们能避开误区,突破程序壁垒,让每一份合法权益都得到应有的尊重。